目次

- Q:アクセスできません

- Q:ログインできません

- Q:変なメッセージが出ます

- Q:「認証エラー」と出ます

- Q:警告エラーが表示されログインできない場合

- Q:「記号訓練」の眺め方

- Q:音声の再生ボタンがクリックできない

- Q:「速読法解説」の全文は

- Q:音声を聴くことができない

- Q:流れる文字が分からない

- Q:「なぞり読み訓練」のポイント

- Q:「速脳ゲーム」高得点が取れない

- Q:「オプション」の速脳速聴トレーニングの音声について

- Q:トレース速度の標準値?

- Q:マニュアルの進め方

- Q:特典のダウンロード方法

- Q:ページめくりについて

- Q:眼筋運動のポイント

- Q:眼筋円運動の図が小さい

- Q:眼筋ランダム運動のやり方

- Q:毛様体筋のストレッチ運動のやり方

- Q:ページめくり訓練の速さ

- Q:訓練用の本には「■」が無いが

- Q:眼筋上下運動のポイント

- Q:「高速ページめくり訓練」やり方に矛盾?

- Q:ページめくりは右手じゃダメ?

- Q:眠くなる

- Q:トレーニングの力の入れ方

- Q:どこから手をつけるのか?

- Q:トレーニング時間

- Q:好きな音楽を聴きながら

- Q:「高速ページめくり訓練」の本は左綴じ?右綴じ?

- Q:「高速ページめくり訓練」逆から?

- Q:具体的な進め方は?

- Q:速読術と自分の学習

- Q:ブロック読みの頭への定着

- Q:画面全体を見れない

- Q:仕事が忙しく帰りが遅い

- Q:ページめくり初心者向けの本

- Q:トレーニング期間の間隔

- Q:読む速度と理解度

- Q:左脳的に訓練してしまう

- Q:モニターを見る距離/li>

- Q:飛躍的な効果が

- Q:効果の実感

- Q:ページめくりの効果

- Q:雑誌が沢山読める

- Q:速読のレベルと肩こり

- Q:文章の記憶と速読

- Q:読まずに「見る」と充実感

- Q:速読と内容の理解

- Q:理解と速読スピード

- Q:中々速く読めない

- Q:では、どうすればよいでしょうか?

- Q:夜と朝のトレーニング

- Q:読書速度の錯覚?

- Q:では、なぜ同じ訓練文を使うのですか?

- Q:複数行読みのポイント

- Q:速読訓練と内容把握の関係

- Q:初めての文章と速読スピード

- Q:読書速度の頭打ち

- Q:理解度の低下?

- Q:目の疲労について

- Q:遅い帰宅後のトレーニング

- Q:速読と新聞社説

- Q:普段の読書

- Q:ブロック読みと意味の把握

- Q:トレース速度の低下

- Q:日々の効果

- Q:トレーニング効果の効率良い出し方

- Q:速読訓練とメガネ

- Q:なぞり読みとブロック読み

- Q:訓練後の眼の動き

- Q:訓練と目の疲労

- Q:速読と記憶

- Q:普段の読書

Q:アクセスできません

Q:トレーニングサイトに何度アクセスしても全くアクセスできません。どうしたらアクセスできるようになりますか?

A:ジニアス速読術では推奨ブラウザをマイクロソフト社のIE7(インターネットエクスプローラー7)とさせていただいております。IE8では「ログインできない」「表示されない」「動作がおかしい」などのような症状が出る場合があります。尚、safariやFirefox等の他ブラウザでは、上記の症状が非常に多く出る場合がありますので、その際は、マイクロソフト社のIE7(インターネットエクスプローラー7)にて閲覧頂けますようお願い致します。

また、IE7にて閲覧しようとしているにも関わらず、トレーニングサイトにアクセスすらできないという場合は、2つの理由が考えられます。1つ目は、アクセスが集中し過ぎているということです。対策としては、30分から1時間程度、時間をずらして再度アクセスしてみるとよいでしょう。2つ目は、そもそもトレーニングサイトへのURLやユーザー名・パスワードを打ち間違えていることも考えられます。キーボードからの手打ちでURLを入力しようとすると非常に間違いやすいものです。コピー&貼り付けをしてみることをお勧め致します。

また、「コピー&貼り付けをしているので打ち間違えは無い」という場合でも、URLやユーザー名・パスワードの前後にあるスペース(空白)を一緒にコピーしているケースも非常に多いものです。「トレーニングサイトにアクセス出来ない」「閲覧できない」という場合のおよそ99%は上記で解決できるはずです。

Q:ログインできません

Q:トレーニングサイトにアクセスしたのですが、ログインできなかったり、表示されなかったり、動作がおかしかったりします。なぜでしょうか?

A:ジニアス速読術では推奨ブラウザをマイクロソフト社のIE7(インターネットエクスプローラー7)とさせていただいております。IE8では「ログインできない」「表示されない」「動作がおかしい」などのような症状が出る場合があります。尚、safariやFirefox等の他ブラウザでは、上記の症状が非常に多く出る場合がありますので、その際は、マイクロソフト社のIE7(インターネットエクスプローラー7)にて閲覧頂けますようお願い致します。

また、IE7にて閲覧しようとしているにも関わらず、トレーニングサイトにアクセスすらできないという場合は、2つの理由が考えられます。1つ目は、アクセスが集中し過ぎているということです。対策としては、30分から1時間程度、時間をずらして再度アクセスしてみるとよいでしょう。2つ目は、そもそもトレーニングサイトへのURLやユーザー名・パスワードを打ち間違えていることも考えられます。キーボードからの手打ちでURLを入力しようとすると非常に間違いやすいものです。コピー&貼り付けをしてみることをお勧め致します。

また、「コピー&貼り付けをしているので打ち間違えは無い」という場合でも、URLやユーザー名・パスワードの前後にあるスペース(空白)を一緒にコピーしているケースも非常に多いものです。「トレーニングサイトにアクセス出来ない」「閲覧できない」という場合のおよそ99%は上記で解決できるはずです。

Q:変なメッセージが出ます

Q:トレーニングサイトにアクセスしようとしたところ、次のようなメッセージが出てしまい、サイトを開くことができません。『このURLは、第三者によって改変、もしくはブラウザの機能やご利用のネットワーク設定によって変更されてしまった可能性があります。』どうしたらよいですか?

A:まず、上記メッセージが出た、ご使用のインターネット閲覧ブラウザは何でしょうか?

ジニアス速読術では推奨ブラウザをマイクロソフト社のIE7(インターネットエクスプローラー7)とさせていただいております。IE8では「ログインできない」「表示されない」「動作がおかしい」などのような症状が出る場合があります。尚、safariやFirefox等の他ブラウザでは、上記の症状が非常に多く出る場合がありますので、その際は、マイクロソフト社のIE7(インターネットエクスプローラー7)にて閲覧頂けますようお願い致します。

IE7(インターネットエクスプローラー7)であれば、そのようなメッセージは出ないはずです。もし出るようでも構わず進めていただければ閲覧できると思います。

また、IE7にて閲覧しようとしているにも関わらず、トレーニングサイトにアクセスすらできないという場合は、2つの理由が考えられます。1つ目は、アクセスが集中し過ぎているということです。対策としては、30分から1時間程度、時間をずらして再度アクセスしてみるとよいでしょう。2つ目は、そもそもトレーニングサイトへのURLやユーザー名・パスワードを打ち間違えていることも考えられます。キーボードからの手打ちでURLを入力しようとすると非常に間違いやすいものです。コピー&貼り付けをしてみることをお勧め致します。

また、「コピー&貼り付けをしているので打ち間違えは無い」という場合でも、URLやユーザー名・パスワードの前後にあるスペース(空白)を一緒にコピーしているケースも非常に多いものです。「トレーニングサイトにアクセス出来ない」「閲覧できない」という場合のおよそ99%は上記で解決できるはずです。

Q:「認証エラー」と出ます

Q:トレーニングサイトにアクセスしようとしたのですが、マニュアル内に書かれているユーザー名とパスワードを入力しても「認証エラー」と出てしまい、先に進めません。どうしたらよいのでしょうか?

A:まず、サイトURL、及びユーザーID・パスワードのご入力に誤りがないかをご確認下さい。

アクセスにあたっては、以下の点にご注意下さい。

1. URL、及びパスワード等は、半角英数でのご入力となります。

2. URLをご入力いただく場所は、インターネットエクスプローラの、アドレスをご入力いただく欄(画面一番上)です。検索窓にご入力いただいてもアクセスできませんので、ご注意下さい。

3. ご入力の際に、アルファベットの間にスペースが入ってしまっていないか、ご確認下さい。

ご入力内容、及び、ご入力いただく場所に誤りがないということでしたら、原因としては以下のものが考えられます。

1.アクセスが集中している

2.サーバーの不具合

3.お客様の使用しているブラウザの問題

4.「Adobe Flash Player」がダウンロードされていない

<解決方法>

1.アクセスが集中している場合

過度にアクセスが集中する場合、一時的に一部のユーザーが見られない可能性があります。対策として、数回アクセスしてみるか、少し時間をおいてアクセスをしてみてください。

2.サーバーの不具合

こちらでも安定したサーバーを使用していますが、不具合が起こる場合があります。不具合の場合、遅くても1日で復旧されると思われますので、数回アクセスしてみるか、少し時間をおいてアクセスをしてみて下さい。

3.お客様の使用しているブラウザの問題

トレーニングサイトは必ずInternet Explorerでご覧下さい。Internet Explorer以外のブラウザでは正しく機能しない場合があります。

4. 「Adobe Flash Player」がダウンロードされていない

トレーニングサイトをご利用いただくには、「Adobe Flash Player」が必要になります。つきましては、「Adobe Flash Player」がダウンロードされているかご確認いただき、ダウンロードされていない場合、下記サイトよりインストール下さい。

■Adobe Flash Player

http://www.adobe.com/jp/products/flashplayer/

Q:警告エラーが表示されログインできない場合

A:警告: このサーバーは、ユーザー名とパスワードを安全ではない方法で送信することを要求しています (安全な接続を使わない基本的な認証)。

上記エラーが表示されログインできない場合には、下記の方法をお試しください。

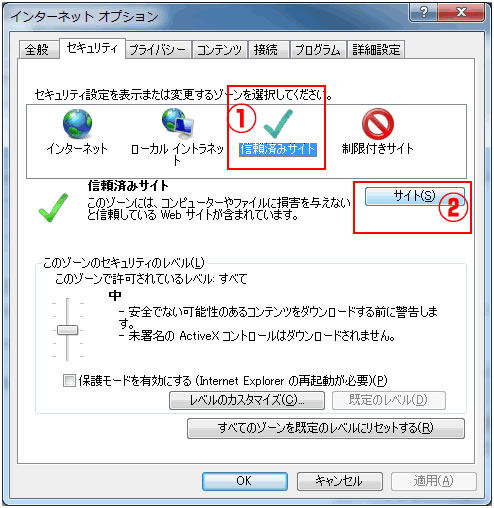

まず、InternetExplorerの設定画面を開きます。

ツール→ インターネットオプション→

1. セキュリティ→

2. 信頼済みサイト→

3. 「このWebサイトをゾーンに追加する」にログインページの

4.一番下にある「このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認(https:)を必要とする」の

チェックボックスを外します。

5.「追加」ボタンをクリックします。

※上記の方法でもログインができない時:

InternetExplorer以外のブラウザがインストールされている場合には、

そちらでログインをお試しください。

その他のブラウザ:(いずれも無料でインストールできます)

・Google Chrome(グーグル クローム)

・Mozilla Firefox(モジラ ファイアフォックス)

・Opera(オペラ)

など

Q:「記号訓練」の眺め方

Q:ジニアス記憶術とジニアス速読術を申込み、訓練を始めました。両方に共通する「記号訓練」なのですが、この訓練は「全体を眺めて訓練する」ということですが、その際の“視点の距離”はどこに定めたらよいのでしょうか?(1)画面に焦点を合わせるような感じで全体を見る。(2)もっと遠くを見るような感じでボンヤリした感じで全体を見る。どちらがよいのでしょうか?

A:目の位置は動かさずに眼球のみを動かすようにしてみてください。また、全体を眺めるというのは、ある程度の距離を取るということになるので、あまり近くに寄りすぎなければ、全体を余裕を持って眺められるようになると思います。

Q:音声の再生ボタンがクリックできない

Q:ジニアス速読術のトレーニングサイトで「オプション」の「速脳速聴トレーニング」で、音声の再生ボタンがクリックできないのですが、なぜでしょうか?

A:ジニアス速読術トレーニングサイトの推奨ブラウザは、マイクロソフト社のインターネットエクスプローラーとなっております。現在、SafariやFirefox等の他のブラウザでは再生ボタンがクリックできない、音が出ない等の場合があるとの報告を確認しております。SafariやFirefox等の他のブラウザをお使いの場合は、インターネットエクスプローラーにて閲覧いただけるようお願い致します。尚、インターネットエクスプローラーでもバージョンが8になりますと、不具合が出る場合があるとの報告も確認しております。その場合、バージョン7にて閲覧いただけるようお願い致します。

Q:「速読法解説」の全文は

Q:速読術トレーニングサイトでは、訓練用の文章として、「フランダースの犬」と「速読法解説」の文章が使われていますが、この「速読法解説」の書かれている内容に興味があります。この文章の全文はどこで閲覧できますか?

A:大変申し訳ございませんが、「速読法解説」の文章は、このトレーニングサイトのために書き下ろしたものですので、現在は、本トレーニングサイトでのみ閲覧可能となっております。

Q:音声を聴くことができない

Q:トレーニングサイトのオプションの「速脳速聴トレーニング」を始めようと思うのですが、音声を聴くことができません。何かソフトを導入しなければいけないのでしょうか?

A:他ソフト等は必要ありません。以下をご確認下さい。

1.使用しているブラウザの問題

トレーニングサイトは必ずInternet Explorerでご覧下さい。Internet Explorer以外のブラウザでは正しく機能しない場合があります。なお、Internet Explorer 8 でレイアウトが崩れるバグがおきています。現在原因究明中ですが、Internet Explorer 8 に関しては、google等でも不具合が発生しているようですので、マイクロソフト社側に何らかの対策を講じてもらわないと完全な修復はできない可能性があります。ついては、Internet Explorer 7 でご利用下さいませ。

2.「Adobe Flash Player」がダウンロードされていない

トレーニングサイトをご利用いただくには、「Adobe Flash Player」が必要になります。「Adobe Flash Player」がダウンロードされているかご確認いただき、ダウンロードされていない場合、下記サイトよりダウンロード&インストールの上、動作確認をお願い致します。

■Adobe Flash Player

http://www.adobe.com/jp/products/flashplayer/

3.パソコンの互換性の問題

以前、トレーニングサイトのエラーを訴えられたお客様がいらっしゃいましたが、その方の場合、パソコンの互換表示を切り替える事によって正常の画面に戻った、との報告を受けました。こちらも、ご確認下さい。

Q:流れる文字が分からない

Q:トレーニングサイトで訓練をしていても、流れる文字の内容がわからず眼で追っているだけなのですが、それでいいのでしょうか?

A:流れる文字の内容を理解するよりも、まず移動する文字を見ることが大切です。まず見る能力を上げ、次に読む能力を上げ、最後に理解する能力を上げることが訓練の順序として適切です。

Q:「なぞり読み訓練」のポイント

Q:なぞり読み訓練には、低速、中速、高速、超高速がありますが、どのように訓練すればいいのですか?

A:流れる文字の内容を理解するよりも、まず移動する文字を見ることが大切です。まず見る能力を上げ、次に読む能力を上げ、最後に理解する能力を上げることが訓練の順序として適切です。

Q:「なぞり読み訓練」のポイント

Q:なぞり読み訓練には、低速、中速、高速、超高速がありますが、どのように訓練すればいいのですか?

A:なぞり読み訓練は、最初は低速で次に高速で見て下さい。次に中速で見て超高速で見て下さい。そして次に高速で見て超高速で見て下さい。文字は集中して見るのではなく、画面全体を見て下さい。また、休憩しながら、リラックスして見ることが必要です。

Q:「速脳ゲーム」高得点が取れない

Q:ジニアス速読術の「オプション」の速脳ゲームで中々高得点までいけません。レベル3、4くらいしかいけません。考えていると時間が過ぎて、結果良いタイムで出来ずにレベルが上がりません。並行してジニアス記憶術もトレーニングしており、“理解力=短期の記憶の結晶”であると学びましたので、それを生かそうとして速脳ゲーム(論理・方角問題)をやると、どうしても良い結果が得られません。回答は直感的に出さなければいけないのでしょうか?それとも考えたほうが良いのでしょうか?“理解力=考える力”なのでしょうか?ジニアス記憶術のゲーム(仲間を探して)では、レベル7までは比較的安定して出せるようになり、何かを思い出そうとするとイメージで思い出せるようになってきたのですが…

A:速読術と記憶術を画一的にしかお考えになっていないようです。理解力とは、短期の記憶の結晶でもあり、考える力、でもあります。物事を理解するためには、短期記憶だけでも駄目ですし、考える力のみでも限界が早く来ます。理解力とは決して断片的に鍛えられるものではなく複合的に鍛えられます。これは何の分野でもそうです。ですから『考える力=理解力=短期の記憶の結晶』と捉え、複合的に理解力を増していくようにしましょう。速読と記憶とは非常に深い関係にあります。くり返しくり返しトレーニングしていただきたいからこそ、ゲームという楽しめる要素も取り入れています。もっと気軽に取り組んでみましょう。

Q:「オプション」の速脳速聴トレーニングの音声についてなのですが、低速・中速・高速・超高速とありますが、それぞれ何倍の速度設定なのでしょうか?

A:速脳速聴の音声につきましては、日々研究を重ね微調整をしておりますので、一慨に何倍と言うことはできません。低速を1倍としても、中速なら2.22倍、高速なら3.33倍といったように非常に細かい調整をしているからです。おおよそ、超高速で「4倍前後」と考えていただければよいかと思います。

Q:トレース速度の標準値?

Q:ジニアス速読術が順調に身に付くと、トレース速度がどれくらいの値になっていくのか教えて下さい。私は、一番初めは「1」でした。今は「1.6」ぐらいで、トレーニング後は「1.9〜2.1」ぐらいです。読書速度は700字くらいで、トレーニング後は1000字ぐらいです。この結果はどう判断したら良いのか教えて下さい。トレース速度と実際の読書速度の関係や比率等も分かりません。

A:質問の内容から察するに、どうも思ったように速読のスピードが上がらずにお悩みの末のご質問だと思います。

では、説明します。まず「トレース速度と実際の読書速度の関係が分からない」件については、読んでそのままです。トレース速度というのは、実際誰もが速読するときに大切なものです。速読を考えないで読書をするのならばトレース速度など必要無いのですが、速読術のトレーニングによって読む速度を上げたいと考えたから始めたのだと思います。「トレース速度が上がれば、読書スピードも上がる」至極当然の論理です。

また、「比率」ということですが、これは、「トレース速度と実際の読書速度との比率」ということだとしたら、何か考え違いされているようです。「比べる率」も何も無く、「トレース速度が実際の読書速度」ということなのですから。

ただ、トレース速度の数値そのものが、ジニアス速読術のトレーニング独自の数値ですので、「何か他の速読術と比較して」ということでしたら、それは分かりません。

しかし、その必要があるのか?といえば、私は「そんな必要な無い」と断言します。

考えてみれば当然で、トレーニングサイトの「トレース速度確認」のみで、日々、あるいは数日おきに、あるいは1週間おきにと計測の間隔はご自由ですが、「トレース速度確認」のみで比較すれば済むことです。

また、“トレーニング前とトレーニング後の結果の判断”についてですが「良好である」と考えます。

概ね、こうした質問をされる方は、「これだけの期間トレーニングしているのにこれだけの効果しか上がらない」というジレンマから来ているのが殆どです。実際に効果が上がっているのに、自分にとって過剰な効果を、しかも、最も希望する期間で達成できると考え、思いこんでしまうのです。

効果を焦ることなく、楽しみながらトレーニングすることが一番大切です。

こうした能力開発の分野は、脳の働きが重要です。「疲れた」「飽きてきた」「今日はもうイヤだな」などと思えば、脳はその働きを鈍くさせます。だからこそ、ジニアス速読術では、「疲れたらやめる」とくり返し注意しているのです。

また、こうした質問をされる方は、その殆どが「トレーニング時間が長すぎる」もしくは、「普段の生活の中で知らず知らず目を酷使するような習慣がある」かの、どちらかです。思い当たる節はないでしょうか。

このような状態でトレーニングしていると、通常良い状態のときでも「個人差」というものがあるにも関わらず、更に大きな「個人差の開き」が出てしまいます。

実際に数値は上がっているのですから、効果を焦ることなく、ゆっくりと楽しみながらトレーニングに取り組んでみるのがよいでしょう。

Q:マニュアルの進め方

Q:マニュアルを一通り読みました。しかし、様々解説してあるトレーニングを、いつ、どのトレーニングを、どの順序で、どれだけ繰り返し行うのかがわかりません。

例えば、訓練に関しては43ページから始まっていますが、記号訓練・イメージ訓練は、どのタイミングで行うのでしょうか?

「実践トレーニング基礎編」の内容は、全て繰り返し行うのでしょうか?

それとも高速ページめくり訓練以降の内容を繰り返すのでしょうか?

一日、何回以上繰り返すのがよいのでしょうか?

「実践トレーニング極限編」の内容は、いつ行うのでしょうか?

初心者もこのトレーニングをするのでしょうか?

それとも「基礎編」の内容を行い、ある程度なれてから行うのでしょうか?

その程度とはどのくらいでしょうか?

もし、「特に決まりは無い」ということだとしても、効率のよいやり方があれば、具体的に教えてください。

A:どうも、こうした能力開発系のトレーニングが始めてということで緊張されているようですが、まずはリラックスして取り組むことを心がけるべきです。

まず、大まかに言えば、一度に全てのトレーニングを実践する必要は無いのです。7分間という時間も、あくまで目安です。疲れない程度に、特に初めのうちは短い時間で、自分に合うと思われるトレーニングを、いくつか組み合わせたり、ローテーションを考えたりして、自由に利用いただけるような趣旨で執筆させていただきました。

また、どのようなトレーニングの組み合わせが効果的か、といったことも、個人差がありますので、一概に言うことは難しいのです。あまり細かいことは気になさらずに、まずは、目や頭が疲れない程度に、いくつかのトレーニングを、自分なりに組み合わせたり、ローテーションを組んだりして実践していきましょう。

以上のように、基本的には、あまり細かいルールは設けていません。あまりに枝葉末節にこだわってしまうと、本来の能力向上という側面からも効果的ではないからです。

ただし、そうは言っても「とっかかり」のようなものがないと不安な気持ちも充分理解できますので、以下、いくつかアドバイスをさせていただきます。

まず、トレーニング時間は、朝行うのが効果的だと言われています。

お時間の都合があれば、トレーニングは朝行っていただくとよろしいかと思います。朝は忙しいという方であれば、帰宅後のリラックスした時、入浴後などでもよいと思います。ご自身のリラックスした時、が最も良い時間帯であると考えてください。

次に、記憶のトレーニングに関して申し上げますと、まずは「頭を良くするトレーニング」を必ず実践してください。その上で別のトレーニングをしていただくのが効果的です。

そのあとのトレーニングについては、どのような組み合わせが有効であるかというのは、人によって個人差がありますので、一概には言えませんが、まずは「頭を良くするトレーニング」を軸に据えて何回も繰り返すことをお勧めします。

「頭を良くするトレーニング」でなった時点で、脳が活性化し始めた時点で、イメージトレーニングをし、そこから記憶術を磨いていくのです。どの記憶術でもそうですが、頭を活性化させない状態でいきなり記憶しようとするから結果が出ないのです。しかし、多くの人はそこに気づいていません。「土台をしっかり作った上で、それから覚えていきましょう」ということです。

脳を活性化しておくと、いわゆる「カン」のようなものが鋭くなるので、一を聞いて多くのことを感じることができます。気づき、思い出し、は右脳が大きく関係しているので、まずは頭をよくするトレーニングで右脳の能力を高めてください。感度を上げてからでないと、効果は薄いと考えてください。それはあたかも、体が温まっていないのにスポーツを始めてしまうのと同じことです。

どんなスポーツでも、準備運動が大切ですが、それは脳も同じことなのです。

Q:特典のダウンロード方法

Q:ダウンロード版にて購入し、マニュアルを無事ダウンロードしましたが、特典のダウンロード方法が分かりません。教材説明ページではマニュアル巻末に記載しているとありますが見当たらないのですが?

A:特典は、マニュアル本体に結合する形で掲載させていただいておりますが、その表現を「巻末」と記載しています。特典は、マニュアル本体の92ページからとなっています。

Q:ページめくりについて

Q:ジニアス速読術を実践しています。

P62の「高速ページめくり」も、P77の「最大スピードで読む」も、1ページを0.5秒でめくることになってますが、P69の「ページめくりカウントダウンは低速ページめくりよりもさらに遅くする。」とあるのに、「1秒に20ページめくれる人ならば8ページ

(または4ページ)まで遅くする」とあります。また、視線を1ページ当たりABCD4か所に動かすとなっているのですが、どうしても実施不能なので困っています。どうすればよいのでしょうか。

A:ページめくりのスピードについて確認します。

高速ページめくりは、一冊の本を一気に0.5 秒(つまり10秒間で20往復ぐらい)でめくります。中速ページめくりは、高速ページめくりよりも少し遅く、一冊の本を1秒でめくります。低速ページめくりは、10秒一冊の本をめくります。200ページの本なら、一秒間に20ページをめくることになります。

ページめくりカウントダウンでは、さらにペースダウンして、1秒間に8ページのペースでめくっていきます。これらのページめくりは、左手(親指)の使い方が重要になってきますので、慣れるようにしてください。またその際、カバーは外したほうがめくりやすいかと思われます。

これを高速ページめくりから始めていると、最後のページめくりカウントダウンではかなりゆっくりのスピードに見えてきます。訓練を続けることによって、イラストのように1ページ当たりABCDの4か所に視線を動かすことができるようになる、というわけです(もちろんできるようになる時間には個人差があります)。

Q:眼筋運動のポイント

Q:P48の眼筋運動の「上下の往復を約1秒のスピードで行う」「トレーニング時間は約5秒間(5往復)」とありますが、P49の図で「上、下、上」の1往復を1秒で往復し、図では7往復ありますが、5往復だけやればいいのか、図を1秒ですべて見て、それを5回おこなうのでしょうか?

A:往復を1秒で往復し、5往復だけできれば結構です。図は5秒で5往復以上してしまう人のためのものです。

Q:眼筋円運動の図が小さい

Q:P51の眼筋円運動で、「少し痛みを感じる程度の強さまで、眼筋を引っ張ります」 とありますが、P52の大きさの図では、そうはなりません。図を拡大してトレーニングしてもいいでしょうか?

A:自分にとってそのほうがトレーニングを実感できるのなら、拡大していただいて構いません。ですが、くれぐれも無理をしないようにしてください。

Q:眼筋ランダム運動のやり方

Q:P57の眼筋ランダム運動で、「約3秒間で図形の線上をなぞるようにする」とありますが、トレーニング用図の1〜4をつづけて、とにかくやってみればよいのか、その1が3秒でできるようになったらその2へ、またできるようになったらその3へ、さらにその4へと、順に難易度を上げていけばよいのでしょうか?

A:目が痛くなったりしないのであれば、トレーニング用の図の1〜4を続けてやってみてください。ですが、くれぐれも無理をせず、目が痛くなったりしたら目を休めるようにしてください。

Q:毛様体筋のストレッチ運動のやり方

Q:P60の毛様体筋のストレッチ運動で、P61に視力ごとの回数が書いてありますが、これは「近い→遠い」のトレーニングを5〜10秒間で1回として回数をこなすのか、5〜10秒間に回数をこなすのでしょうか?

A:1秒ごとに「近いもの」「遠いもの」を交互に見てください。それを5〜10秒で1セットになります。セット数は視力に応じて、ということになります。

Q:ページめくり訓練の速さ

Q:P62のページめくり訓練で、「一つのページをめくるのにかける時間は、0.5秒」 とP62にありますが、これは1ページ0.5秒と考えていいでしょうか?それを踏まえて、順に見ていくと、P66では、「10秒間で20回〜30回程度」とあるので、これは1ページ0.5秒と同程度だと思います。すると、中速では1ページ1秒、低速では2秒ほどになると思います。しかし、P69のページめくりカウントダウンでは、低速よりさらに遅くすることにしているのに、「1秒間に20ページめくれる人ならば、それを8ページ程度まで遅くします」とあります。つまり低速でも1ページ0.05秒しかかからないことになります。おかしくないでしょうか?一体、どの速さが本当の基準になるのでしょうか?

A:「一つのページをめくるのにかける時間は、0.5秒」とあるのは、一冊すべてをめくりきるのが0.5秒ということです。中速はその半分なので一冊を1秒、低速はさらに遅くめくります。そして「ページめくりカウントダウン」が“1秒間に8ページ程度”となります。ちなみに「めくる」というのは、右手で本の背を持って、左手の親指でページを「パラパラ漫画を見るときのようにバーッとめくる」ということです。それを「指腹でしごく」と表現しています。慣れるのに少し時間がかかる人もいますので、よく練習してみてください。

Q:訓練用の本には「■」が無いが

Q:マニュアルのP77からP78にかけての項目「□最大スピードで読む」内で、P77の記述の、「訓練用の本を用意し、左手の指腹で、しごくようにして猛スピードで本をめくる」とあり、また、P78の記述の、「高速なぞり読みの行数を分母、最大スピードで読んだ行数を分子として、パーセンテージを出してみてください」ですが、訓練用の本とは自分が用意した本だと理解できますが、P78の、「その前の「■」だけを読むパターン(高速なぞり読み…」とは、どこの「■」でしょうか?

A:記述が若干分かりにくいですが、ご自分で用意された訓練用の本には「■」が付いているわけではありませんが、そのように意識して読んだ場合の事を指します。

Q:眼筋上下運動のポイント

Q:マニュアルP48の、「<第四章>実践トレーニング 基礎編」の、眼筋上下運動のP49の図でのトレーニングですが、「上下の往復を約1秒のスピードで行う」とありますが、上下動の点と線は、ひと続きで、いくつも何本もあります。1秒間で上下往復を何回行えばよいのか分かりません。

A:難しく考えすぎているようです。

「上下の往復を約1秒のスピードで行う」「トレーニング時間は約5秒間(5往復)」とあるのですから、右端の点(上)から下の点(下)、そして、次の点(上)を1往復とします。これを次々に連続に5回(5往復)行えばよいわけです。実際の図は5往復以上ありますが気にせずに、あくまでも、やりかた通りにやっていただけばよいでしょう。

Q:「高速ページめくり訓練」やり方に矛盾?

Q:マニュアルP62の「□高速ページめくり訓練」の「◆やりかた」の項目で、高速で「一つのページをめくるのにかける時間は、0.5秒」とありますが、1秒間に2ページ(見開きでカウントするのなら4ページ分です)となると思います。中速は、高速の半分(P67)、低速はさらに遅く(P68)とあります。つまり中速は1秒間に2ページ、低速は1、2ページ以下ということだと思います。ところがP69の「ページめくりカウントダウン」では、「1秒間に8ページ程度」とされています。P68までと、P69の、めくるページ数の目安は整合性が取れていないように思えてしまうのですが?

A:若干分かりづらい記述だったので勘違いされたかもしれません。「一つのページをめくるのにかける時間は、0.5秒」とあるのは、一つの本、一冊すべてをめくりきるのが0.5秒ということです。中速はその半分なので一冊を1秒、低速はさらに遅くめくります。そして、「ページめくりカウントダウン」が“1秒間に8ページ程度”となります。

Q:ページめくりは右手じゃダメ?

Q:マニュアルP62の「□高速ページめくり訓練」の「◆やりかた」の項目で、「左手の指腹で、しごくようにして猛スピードで本をめくる。(右利きの人ならば、ページをめくるのに右手を使いますが、ここでは左で行います)」とありますが、ジニアス速読術のページめくりは、何か左手でやらなければいけない理由でもあるのでしょうか?

A:左手でページめくりをしなければいけない理由は何もありません。(右利きの人ならば、ページをめくるのに右手を使いますが、ここでは左で行います)と記載した理由は、通常、右利きの人ならば右手でページめくりしそうなものですが、ここでは例の絵が左手になっていますので、左手でやってみましょうね、という程の意味です。

Q:眠くなる

Q:トレーニングを行っていると、どうしても眠くなってしまうのですが?

A:確かに本当に眠ってしまってはトレーニングにならないのですが、リラックスできていないと、なかなか右脳が働いてくれません。ですから、右脳が働く状態になっているのだなと思って、できる範囲内で訓練してください。訓練を途中で中止しても、長期的に継続して訓練すれば問題はありません。

Q:トレーニングの力の入れ方

Q:トレーニングは「真剣にやらないこと」「リラックスしてやること」とされていますが、性格からか、どうにもトレーニング自体を頑張ってしまいそうです。力を抜いての加減が分からないのですが…

A:「力を抜いての加減が分からない」とのことですが、おそらく毎日30分から1時間、ときにはそれ以上トレーニングしていらっしゃるのではないでしょうか。1日のトレーニング時間は5分〜10分にとどめ、疲れたらそれ以上やらないようにしましょう。おそらく、速読力を上げたいばかりに「気」ばかり焦って、多くの時間やってしまっているのではないかとお察しします。

マニュアルは伊達にあるのではありません。薬の処方と同じで、科学的に「これがベスト」という状態で構成してありますので、順にゆっくりとトレーニングしていきましょう。速読力を高めたい!と思ったときが、さしせまった必要性のある時かもしれませんが、功を焦ってカラダを壊したら何にもなりません。心静かにマニュアルを読みなおしましょう。

Q:どこから手をつけるのか?

Q:トレーニングがたくさんあって、どこから手をつけてよいか分からないのですが?

A:トレーニングを前に少し混乱なさっているのだと思いますが、はじめのところから順番通りやっていただければ結構です。頭から順番に進めてください。

Q:トレーニング時間

Q:1日のトレーニング時間はどれぐらいでしょうか?

A:誰でも何らかの運動をして体が痛くなったら休みますよね。負荷をかけすぎたり、使いすぎたら筋肉が壊れる。具体的には、筋肉痛や肉離れという症状です。

目も筋肉の運動ですので、それと全く同じ理屈です。とにかく、目が疲れたらやめてください。時間ではありません。「疲れたら休む」ことを忘れないでください。

人によってはそうした疲労感があるにもかかわらず、いいトレーニングだからといって、それを必要以上に続けてしまう人がいます。トレーニングを続けすぎると、マイナスになってしまいます。この点を十分に注意してください。

体というのは、使いすぎると筋肉の疲労を知らせる物質が出ます。その筋肉を使いすぎるのを防ぐためです。一定時間休むと、その疲労物質が排出されます。しかし、疲れているのに無理をして続けると、その疲労物質が出なくなって、筋肉が硬くなっていく。目の場合なら、その筋肉が固まった状態が真正近視ということになります。

はじめのうちは少しトレーニングをしただけで疲れてしまうかもしれません。しかし、そこで必ず休むようにしてください。「適切なトレーニング →適度な休息」を続けるうちに、はじめは5分で疲れたのが、10分、15分と、疲れるまでの時間が長くなっていきます。

運動して体の筋肉が疲れたときには休むのですから、このトレーニングでもそれと同じように、きちんと休みましょう。疲労感を無視して続けると、疲労感を感じる時間が長くなりますが、疲労物質がたまりやすくなり、物質が排出しにくくなります。

繰り返しますが、時間の問題ではなく、感覚の問題です。最初の段階では無理をせずに、短い時間でトレーニングをするようにしましょう。

Q:好きな音楽を聴きながら

Q:ジニアス速読術のトレーニングの時に、好きな音楽を聴きながらやっているのですが、そんな方法では効果が無いでしょうか?もちろん速聴の時は音楽は聴きません。

A:トレーニングの邪魔にならないのなら、音楽を聴きながらトレーニングしてもよいでしょう。むしろ、リラックスできるのであれば、より良い効果が期待出来ます。こうした能力向上プログラムではリラックスして取り組むのが何より良いのです。気が散るほどガンガン音楽をかけるのは考えものですが、BGM程度であれば、むしろお勧めだと言えるでしょう。

Q:「高速ページめくり訓練」の本は左綴じ?右綴じ?

Q:高速ページめくり訓練の時に使う本は、左側が綴じてあり、右側が開きになってる本を使ったほうが、いいのでしょうか?右側が綴じてあり、左側が開きになっている本の場合は、右手で本をめくっていくのでしょうか?それとも、どちら側でも左手でめくるのでしょうか?指サックなどは、やはり使わないほうが、良いのでしょうか?

A:始めてのことに取り組む際に緊張しているのかもしれませんが、よく考えれば分かることだと思います。マニュアルでは例として、左手親指でパラパラめくっていますが、反対ならば右手親指がやりやすいのではないでしょうか?物事を画一的に捉えずに柔軟に対処することも能力向上のためには有効です。それを考えれば「指サック」も分かりますね。“めくり方”が問題なのではありません。パラパラめくって“見る”ことが大事なのです。

Q:「高速ページめくり訓練」逆から?

Q:先日ジニアス速読術を購入させていただき早速実践させてもらっていますが、トレーニングの中の「高速ページめくり」を左手でおこなううえで疑問が浮かんでいます。左手で本を最初のページからめくろうとすると右手の場合とくらべ明らかにやりにくいように感じ、私は最後のページから最初のページに向かってめくってしまっています。これではたとえ文字を高速で認識できるようになっても内容が理解できないことになりますが、このやり方で間違っていないのでしょうか?またページをしっかりすべての文字が見えるまで開きつつ高速でめくるコツも分かりづらいと感じており(練習不足なだけかもしれませんが)、なにかコツがあればお教え願いたいと思います。

A:この質問も上記に似た内容ですが、「左手だとやりにくいので右手でやりたいが、本を後ろからめくることになるので内容が理解できずに効果があるのか?」ということだと思いますが、確かに利き腕ではないほうの手で何かをおこなうのは、最初のうち、やりにくいと思うかもしれませんが、「ページをめくる」その程度のことですので、慣れてしまえばよいだけの話です。また、「ページをしっかりすべての文字が見えるまで開きつつ高速でめくるコツも分かりづらいと感じており…」という場合は、綴じしろ近くまで書かれていない本などを使えばよいだけです。また、どうしても右手でめくりたいのならば、左綴じの本を使えばよいだけの話です。何事も臨機応変に取り組みましょう。

Q:具体的な進め方は?

Q:ジニアス速読術をこれから始めていきたいと思うのですが、トレーニングの具体的な進め方が分かりにくいです。効果的な進め方はありますか?

A:具体的な日々のトレーニングの進め方としては、

毎日、http://www.919mind.com/genius-reading/ にログインし、(1)→(2)→(3)→(4)→オプションの速脳速聴トレーニング、というのがオーソドックスな流れですが、このように全てを順番にこなさなくてもいいです。全てをこなそうとすると、どうしても時間がかかりますし、また、目や脳が疲れてきます。疲れた状態を押してトレーニングを続けると逆効果になりますので、概ね5分〜10分の間で、疲れたらやめる、というようにしてください。また、先の順番でトレーニングすることが絶対ではありません。自分で順番を決めてもローテーションを組んでもよいでしょう。ただし、(1)の頭の機能を良くする訓練は、毎日行うようにしましょう。頭が活性化され、スムーズに他の訓練に入っていくことができます。

Q:速読術と自分の学習

Q:学習をする場合に、速読をどう役立てればいいのですか?

A:学習する場合に、速読を使って反復学習をすれば記憶を定着させることができます。反復学習は、その時間が速ければ速いほど効果的なのです。つまり、速読を使って反復学習をすれば、学習に要する時間も、繰り返しにかかる時間も共に短縮されますので、記憶を定着させるうえで、「速読と反復学習」は、効果的な方法であるといえます。

Q:ブロック読みの頭への定着

Q:ブロック読みをすると、すぐに頭に入ってくる場合と、まったく頭に入ってこない場合とがあるのですが、どうしたらよいでしょうか?

A:瞬時に複数の文字を見て読めるようになる為には、出来る限りイメ−ジでその内容を読んで下さい。ブロック読みも回数を重ねてレッスンを繰り返し行って頂くと、文章が楽に入ってくるようになります。

Q:画面全体を見れない

Q:画面全体を見ることが難しいのですが、どうしたらよいでしょうか?

A:今まで特に意識してやられてこなかったので難しく感じるかもしれませんが、画面を見るときに画面に集中しないで、周辺のものも視野にいれるようにして下さい。窓の外の景色をゆったりと眺めるような感じで画面を見て下さい。

Q:仕事が忙しく帰りが遅い

Q:仕事が忙しく帰りが遅くなります。トレーニングはいつ頃やったらいいでしょうか?

A:トレーニングは、朝やるほうが夜にやるよりも能率があがります。朝は、脳が休養した後のクリア−な状態でのトレーニングが可能です。脳が疲労した状態では、速読のレベルをあげることが難しくなります。睡眠をとった後でトレーニングを行って下さい。

Q:ページめくり初心者向けの本

Q:ジニアス速読術を先日から始めたばかりの初心者です。ページめくり訓練に初心者が行うにあたり、最適な本・指定の本というのはあるのでしょうか?

A:特に指定の本というのは設けておりませんが、字が大きめの児童文庫が適しています。本自体の大きさも大きくないですし、ページめくりもしやすいですし、なにより活字が大きいので速読の練習に最適です。

Q:トレーニング期間の間隔

Q:トレーニングの間隔が開き過ぎてしまうと速度が遅くなってしまいます。どうしたらいいですか?

A:速読の能力を身に付ける場合に、トレーニングの期間があいてしまうとトレーニングを再開する場合に、もう一度前の速度に戻るための訓練をする必要があります。継続して訓練をしていくと、前の速度が戻るだけでなく、より速く読むことができるようになります。一度、習得した速読の能力は、簡単にはなくなることはありません。

Q:読む速度と理解度

Q:トレーニング中に自分の読む速度や理解度が気になって、読む速度があがりません。どうしたらいいでしょうか?

A:読む速度や文章の内容理解については、余り神経質にならないでください。トレーニングをやっていくなかでは、割り切って速く読むことをこころがけてください。速く見て、速く読んで、右脳を活性化して文章の理解に結びつきます。

Q:左脳的に訓練してしまう

Q:右脳のトレーニングだとわかっていてもついつい左脳的になってしまいます。どうしたらいいでしょうか?

A:右脳の働きを考えてみましょう。右脳の働きは、

- 理屈抜き

- 理解を求めない

- 記憶を求めない

- 大量いっぺんに

- 全体から部分に

- 並列処理

- 高速処理

- 無意識処理

です。以上の状態になれるように、読まないように、ただ、画面をながめてください。また、リラックスすることも非常に大切です。音楽など聴きながら眺めてはいかがでしょうか。

Q:モニターを見る距離

Q:モニターの画面は、どのくらいの距離から見るのが効果的でしょうか?

A:眼筋運動の時は25センチくらいに近づいて訓練を行った方が筋肉の稼動範囲が大きくなり、効果が増します。その他の訓練の時は、40〜50センチ離れるのが適当でしょう。

Q:飛躍的な効果が

Q:ジニアス速読術を始めてから1ヶ月半ほどですが、やり方が悪いのか、ポイントがつかめていないのか、飛躍的な効果が現れません。昼休み1時間程度のサイトトレーニンク゛をオプション抜きで一通り行い、手順は、サイトの上から下への順へ、速読文のテキストを行っています。また、通勤電車内にて、DS速読トレーニングを40分程度行っています。(選んでトレーニンク゛を一応まんべんなく)

マニュアルの眼力トレーニング及びページめくりトレーニングは、週に1時間程度です。現状、サイトの測定では、トレーニング前は600字程度。トレーニング後は900字程度です。やり方、考え方がおかしいのでしょうか

A:1時間のトレーニングは長すぎるような気がします。というのも、速読術に限らずジニアスシリーズは、目や脳に直接働きかけをするトレーニングですから、目や脳が疲れを感じると効果は薄れます。恐らく、日常的にこれだけの時間をトレーニングにされているのでしょうから、疲れを自覚していないかもしれません。

ですが、もう少し時間を短めにするとまた良い方向へ向かうような気がします。トレーニングサイトのトレーニングにおいても、毎日上から順に全部やる必要はありません。もちろん、疲れを感じない程度にやっていただくのはよいのですが、逆にやることを減らし、ローテーションを組んでトレーニングしたほうがよいと思います。

逆にマニュアルのほうを1週間に1時間ということは、1週間に一度まとめて1時間やられていると察しますが、これですと今度は間が開き過ぎのように思います。実践されて1ヶ月半ということですので、慣れてこられて、1日のトレーニング実行回数を増やした場合でも、1日の間に連続的に行うことは避けるようにマニュアルにも書いてあります。

DSの速読については、こちらでは触れることはできませんが、そちらでも揺れる電車内で、毎日40分されているということは、目と脳に日々かなりの負担をかけているということもあります。「疲れ」と「回数」と「時間」を意識してトレーニングするようにしましょう。また、効果が出てくるまでは、どうしても個人差があります。飛躍的な効果を望む気持ちは分かりますが、焦れば焦るほど逆効果ともなりますので、じっくりと効果を楽しみながら取り組んでみましょう。

Q:効果の実感

Q:トレーニング方法が間違っているのか、どうも効果を実感できないのですが?

A:何の分野でもそうだと思いますが、一連のトレーニングの効果にはどうしても個人差というものがあります。すぐに効果を実感する人もいますし、長い間トレーニングを続けて、あるとき急に能力が開花する人もいます。それはあたかも、スポーツで単純な練習を続けていて、ある時を境にして、急にそのスポーツがうまくなるのと同じようなものです。

トレーニングは適切にやっていただければ効果が出るようには考えてありますが、これだけの量をこなしたから必ず早い段階で結果が出るということはありません。人によって効果的な回数というのはどうしても違ってきます。

一番大切なのは、そうしたよい結果を得る時まであきらめずに続けることです。そしてその際に大切なのは疲れたら休むことです。目などに疲れを感じないのであれば、トレーニングは何回やっていただいてもかまいません。ですが「疲れたら無理をしない」ということ、これだけは絶対に忘れないで守ってください。疲れは逆効果ともなりえます。

Q:ページめくりの効果

Q:ペ−ジめくり訓練はどんな効果がありますか?

A:ペ−ジめくり訓練は右脳を活性化します。高速でペ−ジをめくることにより、左脳で読めない状態をつくりだします。そして、右脳で高速で流れる文字を見ることによって右脳を活性化していくのです。次に、低速でペ−ジをめくることにより左脳と右脳の両方で速読することが可能となります。

Q:雑誌が沢山読める

Q:以前に比べて雑誌等が何冊も読めるようになりましたが、なぜでしょうか?

A:以前に比べて、雑誌が何冊も読めるようになったのは、トレーニングをした結果、楽に文章が読めるようになったためです。ブロック読みをすることにより、文字をかたまりで読むことができるようになり、結果として大量の文書を楽に読むことができるのです。

Q:速読のレベルと肩こり

Q:トレーニングをして速読のレベルがあがりましたが肩がこりました。肩こりがひどい場合にはどうしたらよいのでしょうか?

A:人によっては、肩こりがでる人もいます。今まであまり眼を動かすことが少なかった場合に、集中して文字を眼で追ってしまう方は、肩こりがでることがあります。その場合には、少し中断して下さい。トレーニングを再開後は、集中せずなるべく楽に文章を読むよう努力して下さい。

Q:文章の記憶と速読

Q:何回もトレーニングを繰り返しているので文章を記憶していますが、本当に速読しているのでしょうか?

A:良い状態です。そのまま続けて下さい。文章を記憶しても速読のトレーニングにはさしつかえありません。記憶したものについては、読めない部分がないので、より速く文章が読めます。何回も継続してトレーニングをすることで右脳を活性化して下さい。

Q:読まずに「見る」と充実感

Q:高速で文字が流れる画面を「読む」意識を捨てて、「見る」ように努力していますが、トレーニング終了後何か充実感がありません。どうしたらいいでしょうか?

A:まず、「見る」機能を身に付けてください。トレーニングのときは、「見る」訓練がまず大切です。漠然とみるのではなく、常に前回よりも「多く」、「速く」を心がけて積極的に訓練をしてください。

Q:速読と内容の理解

Q:文字を読もうとしてしまいます。また、読んだ文章について内容が頭に入りませんがどうしたらよいでしょうか?

A:文字を読もうとしないで、「見る」という感じで訓練をしてください。リラックスして、高速で移動する文章を見て音読の習慣を取り除いてください。まず、訓練と割り切って余り難しく考えず、楽に訓練してください。

Q:理解と速読スピード

Q:内容をきちんと理解して読もうとすると、思うほど速度があがりません。どうしたらいいでしょうか?

A:内容を理解することと、速く読むことを分けて考えてください。訓練する場合には、緊張せずに楽に訓練してください。速く読むことと、理解して読むこととを同時にやろうとすると自動車でいえばアクセルとブレ−キを同時に踏むような状態になってしまいます。速く読むことに慣れるまで訓練を続けてください。

Q:中々速く読めない

Q:トレーニングを始めて1ヶ月ほどたつのですが、なかなか速く読めるようになりません。どうしてでしょうか?

A:速読の訓練は左脳速読から入ります。つまり、脳の処理能力を高めると同時に眼球の動きも速くしなければなりません。この2点、もしくはどちらか一方がうまくできてないと思われます。

Q:では、どうすればよいでしょうか?

A:トレーニングサイトの「2.目を良くする訓練スタート」の、眼筋力強化の所で確実に■の動きに目の動きがついていくようにする必要があります。しかし、やり過ぎは禁物ですから、トレーニングサイトの中だけで十分ですが、何か目標になる物を決めて、補助的に日常の中でトレーニングすることもできます。適当な本を用意し、トレーニングサイトのように、■マークがあるものと仮定し目を動かすようにするのもよい訓練となります。一回の動きを5〜10秒ぐらいにとどめて下さい。また、脳の処理能力をあげるのに、スピードにたいする慣れを利用しているのですから、トレーニングサイト中の訓練文が出るものについては、読まないでリラックスして眺めるだけにしましょう。

Q:夜と朝のトレーニング

Q:昨夜のトレーニングの時には速く読めたのですが、今朝はあんなに速く読めません。なぜですか?

A:それは、あなたの脳の中に速読回路がまだしっかり出来上がっていないため、日常の生活のテンポに引きずられてしまうからです。トレーニングを定期的に続けていれば定着してきます。定期的にトレーニングをして、成人で3〜6か月ぐらいで回路ができあがり、定着されると言われています。

Q:読書速度の錯覚?

Q:同じ訓練文を使っているので、内容をおぼえていて、読書速度が上がっているように思うのですが?

A:確かに同じ訓練文を使うことによって、記憶にのこっている分、読みやすくなり読書速度が上がるのは事実ですが、その割合は僅かです。同じ理解度を保ったまま同じ本を2度、3度と読み返しても,それだけで読書速度が2倍、3倍になることはありません。

Q:では、なぜ同じ訓練文を使うのですか?

A:何かを読み、意味がわかるということは、それに対する知識をすでに持っていると言うことであり、知らない事は読んでも意味はわかりません。従って、速読の訓練を行う時、取り込んだ文字情報に対して、いかに速く持っている知識を引き出せるのかがポイントになります。同じ訓練文を使い、且つ速いスピードに慣らす事によって、速読回路が出来上がるのです。

Q:複数行読みのポイント

Q:複数の行を同時に読もうとすると、頭の中で意味をとるのに時間がかかり、かえって遅くなるように感じるのですが?

A:今まで複数の行を読むという習慣がなかった為、そのように感じるのだと思います。複数の行を意味をとらえつつ読む為にはブロック読みのトレーニングを繰り返し行って下さい。それによって右脳が活性化され複数の行でも意味をとることができるようになります。

Q:速読訓練と内容把握の関係

Q:視線を速く移動することを意識して読んだ場合に、読み終わった時に内容を把握できないことがありますが、どうしたらいいでしょうか?

A:速読のトレーニングをする場合に、速くよむことと、内容の理解とは切り離してトレーニングして下さい。内容を理解して読もうとするとどうしても自分の読書速度で読もうとしてしまいます。まず、速く読むことを目指して下さい。また、通常本を読む場合の理解度は限定されています。本の難易度によっても理解度は変わってきます。本の内容を理解することに余り神経質にならないで訓練をしてください。

Q:速読訓練と内容把握の関係

Q:視線を速く移動することを意識して読んだ場合に、読み終わった時に内容を把握できないことがありますが、どうしたらいいでしょうか?

A:速読のトレーニングをする場合に、速くよむことと、内容の理解とは切り離してトレーニングして下さい。内容を理解して読もうとするとどうしても自分の読書速度で読もうとしてしまいます。まず、速く読むことを目指して下さい。また、通常本を読む場合の理解度は限定されています。本の難易度によっても理解度は変わってきます。本の内容を理解することに余り神経質にならないで訓練をしてください。

Q:初めての文章と速読スピード

Q:トレーニングには慣れましたが、やはり初めて読む文章に関しては、それほど速く読めるような気がしません。どうしたらよいでしょうか?

A:速読の訓練の初めには、初めて読む文書については余り速く読むことはできないかもしれません。しかし、トレーニングを継続していけば脳の処理速度があがっていきます。右脳が活性化され、左脳と協力して速く読むことができるようになります。

Q:読書速度の頭打ち

Q:最初は順調に読書速度が上がってきましたが、最近は頭打ちになってしまいました。どうしたらいいですか?

A:同じトレーニングばかりをするのではなくて、なるべく色々組み合わせたり、ローテーションを組んだりしてトレーニングしましょう。読書速度は必ず上がってきます。

Q:理解度の低下?

Q:速く読めるようになったのですが理解度が落ちています。これでいいのですか?

A:速読の定義は、今までどおりの読む能力のレベルは同じままで読み取る時間が短くなるということです。ですから、理解度が落ちているのは本来の目標ではないのですが、脳の情報処理能力をあげていく過程では、ラフに訓練を行わないと効率良く目標を達成できないのです。

Q:目の疲労について

Q:リラックスしてやっているのですが、やはり目がとても疲れます。どうすればいいでしょうか?

A:視力の弱い人は、どうしても疲れやすいです。時間をかけて眼筋を強化してください。また、肩・首のコリもチェックしてください。肩、首のコリがあれば、コリを解消する運動などをしてコリを解消しないと、眼精疲労はとれない場合があります。

Q:遅い帰宅後のトレーニング

Q:仕事がいつも22時頃まであり、その後トレーニングをしているので注意散漫になって、トレーニングの効果が実感できないのですがこれでいいのでしょうか?

A:実感がなくてもプログラムを眺めていれば、能力は確実にあがっていきます。仕事にいかれる前に7分とれませんか?そうすれば、一日の仕事も効率が上がることでしょう。

Q:速読と新聞社説

Q:物語などを読むとすんなり頭に入ってくるのですが、新聞の社説はよく意味が取れません。なぜですか?

A:速読術のトレーニングだけで今まで読みづらかった物がスラスラ読めるようになるとは限りません。速読術は万能ではありません。読みやすい物、読みづらい物はトレーニング前と変わりません。読みづらい物もたくさん読み続けることで知識が蓄えられ、理解力も増し、速読しやすくなるでしょう。

Q:普段の読書

Q:トレーニング中は読む速度が上がっていると思いますが、普段の読書はじっくり読まないと気がすまない性分なので、実際に、速く読めるようになっていないように思うのですが?

A:トレーニングを続けてトレーニング中の読書速度がどんどん上がっていけば、精読しても読書速度は上がっています。感覚上は変化がないように思えても数字に置き換えれば進歩がわかるはずです。

Q:ブロック読みと意味の把握

Q:手持ちの本をブロック読みで複数行を同時に読もうとすると、頭の中で意味を結合するのに時間がかかって、かえって読むのがおそくなってしまうのですが?

A:まずは、トレーニングサイトの「ブロック読み訓練」を重点的にやりましょう。特に「文字の分解と合成」をくり返し行うことで、実際の本でのトレーニングをやりやすくしてくれます。充分にトレーニングサイトで訓練しましょう。

Q:トレース速度の低下

Q:ちゃんと練習しているつもりでも、トレース速度確認で2回目の計測が1回目より下がることがあります。また、日々トレーニングしていても、たまにトレース速度確認をすると、下がっていることがよくあるのですが?

A:目が疲れてはいませんか?日々の生活ではトレーニングだけに目を使っているわけではありません。どうしても目が疲れる状態になってしまう時もあります。トレース速度確認は、一応の目安と捉えて、あまり枝葉末節にこだわるよりもリラックスして、目が疲れたら休むなどして、目や脳にストレスが無い(少ない)状態でトレーニングするように心がけましょう。

Q:日々の効果

Q:同じように訓練しても効果がとても高い時と低い時があるのはなぜですか?

A:体調、トレーニングを行うまでにしていた活動などによって効果が影響をうけます。繰り返しの訓練によって脳に速読回路ができれば、安定してきます。

Q:トレーニング効果の効率良い出し方

Q:日常の仕事、勉強、読書をする時などに、トレーニングの効果ができるだけ出るようにするには、どうしたらいいですか?

A:これから読もうとする本、書類、新聞を使い、眼筋運動、二点以外読まず、あるいはブロックで文字群を見ていく。以上の行程を一つ以上行ってから、作業に入いるとよいでしょう。

Q:速読訓練とメガネ

Q:速読の訓練をする場合に眼鏡を使用してもよいですか?

A:速読の訓練をする場合に眼鏡をかけて訓練してもさしつかえありません。ただ、コンタクトを使用している場合には、コンタクトをはずして訓練して下さい。

Q:なぞり読みとブロック読み

Q:なぞり読みとブロック読みの違いは何ですか?

A:なぞり読みとは日本語であれば、左から1文字ずつ順番に読んでいく、従来通りの読み方です。ブロック読みとは複数の文字の意味を同時にいっぺんに読み取る読み方です。前者を左脳読み、後者を右脳読みとも呼びます。

Q:訓練後の眼の動き

Q:トレ−ニング後に眼が速く動いてしまう気がするのですが、どうしてでしょうか?

A:高速で移動する文字を見る訓練をしたので、文字に対して眼が慣れてきたためです。次は、ブロック読みをすることによって、文字をかたまりで捉え速読のレベルをあげてください。

Q:訓練と目の疲労

Q:トレーニングしていると、目がかなり疲れることがあります。どうしたらいいでしょうか?

A:目が疲れたと感じたら、必ず休憩してください。無理はしないでください。集中して画面を見るとどうしても目が疲労してしまいます。目のトレーニングは必ず行ってください。毎日トレーニングを続けて目の疲れを感じた場合には、毎日トレーニングをやらないで日をあけてトレーニングして下さい。

Q:速読と記憶

Q:速読と記憶とはどういう関係ですか?

A:速読することと記憶することとは、脳の回路の使い方が基本的に異なります。ですから、速読することと記憶することを同時に行うことは、アクセルとブレ−キを同時に踏み込むことと同じです。速読法の修得では、まず速読する技術だけを切り離して覚え、速読法をマスタ−した後で改めて記憶する作業と結合して下さい。ブロック読みは、文章を文字のかたまり(ブロック)状態で読んでいく読み方です。なぞり読みが文章を端から順番に数文字ずつ読んでいくのに対して、格段に多くの数十文字というかたまりで、意味を面的に把握して読み進む読み方です。ブロック読みでは、ブロック全体に含まれいる文章の意味をいっぺんに読み取って理解するので、読み取るまでの時間が非常に短く、「なぞり読み」と比較して短時間で文書を読み取ることができます。

Q:普段の読書

Q:普段の読書などは、日頃はどう読めばいいのですか?

A:普通に読んでかまいません。それでも速くなっているはずです。もちろん、意識的に少し理解度を落としても速く読もうとすれば、更に速く読めるようになるでしょう。